|

Woher kommt der Name Landsgesell? Was bedeutet er? Zuerst gehe ich hier auf erste urkundliche Erwähnungen des Namens ein und gebe Funde bei den Recherchen wieder. Dann biete ich mögliche Bedeutungen an. Am Ende sind die Ergebnisse in den Schlußfolgerungen zusammengefasst.

Teil 1: Recherche und Funde des Namens

Erste Erwähnungen: | |||

| 1538

Greifendorf | Erstmals

ist im Jahre 1538 der Familienname Landsgesell

urkundlich in Greifendorf bei Zwittau belegt

(Entstanden sind die Familiennamen bei der einfachen Bevölkerung

im 14. Jahrhundert. Bei Adligen natürlich früher). Ein Lorenz Landsgesell aus Greifendorf tritt uns in diesem Jahr in Erbverhandlungen mit seinem Schwager Simon, genannt der Wladyk, entgegen (Quelle 9). (Aus Wladyk, im Volksmund Blodik entstand übrigens der Familienname Blodig. Die Wladyken bildeten in der alten Zeit die unterste Stufe des Adels). | ||

| 1581

Greifendorf | 1581 wird ein Lukaß Lanczgesell als Grundbesitzer in Greifendorf in einem tschechisch verfaßten Urbar (eine Art Zins- oder Steuerregister) erwähnt, er zinst für 17½ Ruten Land. Betrachtet man das Feldmaß, welches damals angewendet wurde, es war die Hube (Hufe), die sich in zwölf Ruten, teilweise aber auch in 18 Ruten unterteilte, wobei eine Hube zwischen 70 und 120 mährischen Metzen groß war, so hat man eine ungefähre Größe des Bauerngrundes. | ||

| 1581

Lotschnau | Ein Matl Landtsgesell wohnt im selben Jahr 1581 in Lotschnau. Er zinst für 3 Ruten Land. Er gehört zu den 18 Personen, von denen der Amtmann schreibt, das sie größtenteils keine Robot (Fronarbeit) leisten wollen und von den Zinzungen etwas abziehen. „Von der Zeit an, das der Spittelteich angelegt wurde, wollen sie kein Korn geben und keine Robot leisten …”(Quelle 2). | ||

1600

Greifendorf | Um 1600 werden neben Lukeß Landsgesell noch in Greifendorf der Mottel Landsgesell und Wenzel Landsgesell aufgezählt. 1603 kauft Wenzel Landsgesell den Bauerngrund Greifendorf 77 „Westlpauer” (Quelle 3). | ||

| 1626

Greifendorf | Um 1626 wird Simon Landsgesell (aus Greifendorf) geboren. | ||

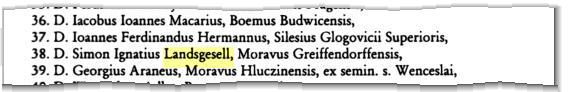

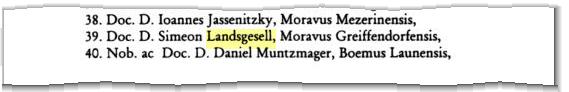

Als

Mitglied der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität

Prag im Zeitraum von 1641-1670 wird | |||

| 1677

Greifendorf | Im Jahre 1677 treten uns in „Greiffendorff” mit Mathes Landtsgesell (2 Steuerbare Acker mit 63 m~. [Metzen?]), Lorentz Landtsgesell (1 Stb., 53 m~.) und Hannß Landtsgesell (1 Stb., 26 m~.) weitere Träger des Familiennamens entgegen, die für „Bauern Gründt mit Aker” im mährischen Landesverzeichnis der Herrschaft Zwittau als steuerpflichtige „Angesessene” aufgeführt werden.(Quelle 10) | ||

| 1688

Greifendorf | Am 14.12.1688 bekommen in Greifendorf die Eltern Georg Landsgesell und Rosina einen Sohn Johann. Am 28.3.1693 wird ein Georg, am 20.08.1695 ein Bartholomäus, am 05.10.1697 eine Anna und am 17.01.1702 ein Sebastian Landsgesell geboren. Die Geburtsmatriken der Pfarre Greifendorf beginnen erst mit dem Jahr 1688, weil die vorherigen bei einem Brand vernichtet wurden. (Quelle 14) | ||

| 1693

Greifendorf | Am 31.03.1693 bekommen in Greifendorf die Eltern Hans Landsgesell (vielleicht obiger steuerbarer Angesessener von 1677 oder ein Sohn von diesem oder Mathias) und Katharina eine Tochter Margaretha. Am 18.04.1712 wird ein Johann, am 7.10.1714 eine Johanna und Susanna, am 03.03.1721 eine Theresia, am 12.09.1723 einen Wenzel und am 02.11.1725 eine Katharina Landsgesell geboren. Bedenkt man dass, zwischen der ersten Geburt und der letzten 30 Jahre liegen, so könnten es auch zwei Johann Landsgesell gegeben haben, die mit einer Katharina verheiratet waren. Leider wird in diesen frühen Kirchenbüchern nur der vollständige Name des Vaters und der Vorname der Mutter angegeben. (Quelle 14) | ||

| 1695

Greifendorf | Am 10.07.1695 heiratet Katharina, Tochter des Mathias Landsgesell (vielleicht obiger steuerbarer Angesessener von 1677) den Veit Albrecht und hat mit ihm 3 Kinder. (Quelle 15) | ||

| 1697

Greifendorf | Am 27.10.1697 heiratet Katharina, Tochter des Johann Landsgesell (vielleicht obiger steuerbarer Angesessener von 1677) den Bartl Bittner und hat mit ihm 6 Kinder. (Quelle 15) | ||

| 1701

Greifendorf | Am 10.07.1701 heiratet Eva, Tochter des Mathias Landsgesell (vielleicht obiger steuerbarer Angesessener von 1677) den Witwer Georg Schosser aus Mußlau. (Quelle 15) | ||

| 1710

Greifendorf | Am

12.01.1710 heiratet Anton, Sohn des Georg

Landsgesell (vielleicht obiger Georg von 1688

und Anton müsste dann vor 1688 geboren sein ) die Apollonia,

Tochter des Bartl Leicher. Sie haben sieben Kinder. | ||

| 1712

Greifendorf | Am

25.06.1712 bekommen die Eltern Elias Landsgesell und

Anna eine Tochter Anna. Sie haben sechs

weitere Kinder. | ||

| 1713

Greifendorf | Am

12.12.1713 bekommen die Eltern Martin Landsgesell und

Christina eine Tochter Johanna. Sie haben

vier weitere Kinder. | ||

| 1677

Stadt Zwittau | Als

Bürger der Stadt Zwittau mit Freÿaker (Freiacker) erscheint

im Jahre 1677 ein Greger Landtsgesell

im Mährischen Landesverzeichnis der Herrschaft Zwittau (1 Stb.,

8 m~.)(Quelle 10)

Vielleicht ist es im Jahre 1700 derselbe

oder sein Sohn: ein Greger Landtgesell

wird in Zwittau als Vorsteher der Schmiedezunft, die dann

seit 1781 Schmiede- und Wagner Zunft heißt, genannt.

(Quelle 3). (In Zwittau gab es zudem um 1600 neben Landsgesell auch Landsknecht als Familienname, so daß hier zwei Familiennamen unterschieden werden. Ob es den Familiennamen Landsknecht in Zwittau später noch gab, ist mir nicht bekannt. Meiner Meinung nach haben die beiden Familienamen auch nichts miteinander zu tun, wie weiter unten zu sehen sein wird.) | ||

| 1673

Wiesen | „1673

kaufte Valtin Müller den „grundt in der Wiesen, so über

dem Wentzl Echele lieget […] um 450 Mark von den landsgesellischen

Erben Benesch Pollakh und Nikl Hirsky” so Dr. Wilhelm Gerlich

(†) aus Wien in seiner »Geschichte der Bauernhöfe

von Mähr. Wiesen« (Quelle 4),

die hauptsächlich nach Auszügen aus den Arbeiten des Geistlichen

Rates (Konsistorialrat) Pater Karl Bilek gefertigt wurde. Im Mährischen Landesverzeichnis von 1677 zum Dorf Wießen (Wiesen), dem Markt Brÿsau (Brüsau) gehörig, ist aufgeführt: „Neüe Öedung Gründt von 1657. Lorentz Landtsgesell ist 1672 gestorben (1 Stb., 58 m~.).” Demnach müsste man oben nicht von einer Standesbezeichnung ausgehen, sondern von den Erben des Lorentz Landtsgesell. | ||

Im

Urbar der Herrschaft Leitomischl (Nachbarstadt von Zwittau) von 1659

findet sich im Dorff Plumenau (Blumenau) ein Paul Hurdt ad Paul

Landskesell (Quelle 11),

auch Pavlowy Landsmann genannt. Dieser hatte auch

schon 1640 den Grund Blumenau Nr. 43 (neu) 49 (alte

Hausnummer) besessen, muss aber schon 1651 nicht mehr da oder am Leben

gewesen sein, weil er in der „Seelenliste” (Quelle

13), dem böhmischen Verzeichnis der Untertanen

nach dem Glauben nicht mehr erscheint.

| |||

| 1679

Blumenau | Ein Thomas Landtsgesell übernimmt 1679 den Bauerngrund Nr. 32 (neu) 35 (alte Hausnummerierung) mit Hausnamen Bartosch in Blumenau vom Vorgänger Urban Haubt (Quelle 12). Am 9. März 1716 kauft der Sohn Hannß Landtsgesell von seinem Vater Thomas Landtsgesell den Bauerngrund. Er verkauft ihn wieder am 2. September 1727 an Gregor Jokesch. Hier werden auch noch zwei Brüder des Johann mit Namen Andreas und Markus genannt. | ||

1721

1727

Blumenau | Mein

Vorfahre Frantz Landtsgesell kauft am 21. Januar

1727 den Bauerngrund Blumenau Nr. 76 (neu) 72 (alte

Hausnummerierung) mit Hausnamen Frantzl von Johann Eÿgel. Ab

1695 gibt es Kirchenbücher in Karlsbrunn, zu deren Kirche Blumenau

damals gehörte. Hier fand ich auch die Trauung dieses Franz

Landsgesell am 23.11.1721 mit Christina Friedel.

Allerdings muss er vor 1695 geboren sein, da kein Geburtseintrag

von ihm zu finden war (Quelle 12).

Ab dem 30.09.1756 übernimmt Sohn Georg Landsgesell

* 22.03.1725 den Bauerngrund. Dessen Sohn aus zweiter Ehe Hieronymus

Landsgesell * 30.09.1778 übernimmt im Jahre 1816 den

Bauerngrund der Ehefrau Nr. 73 (neu) 78 (alt) und diese Familie

war dann auf diesem Erbhof bis 1946 in Blumenau ansässig.

| ||

| 1707

Porstendorf | Am 22.12.1707 stirbt in Porstendorf Nr. 124 Anna, die Frau des Matthäus Landtgesell (Vater Jakob Landtgesell?). Diese Familie hat aber nur weibliche Nachfahren, so dass der Name in Porstendorf nicht mehr auftritt. | ||

| 1715

Glaselsdorf | Im Jahr 1715 übernimmt Schwiegersohn Georg Landsgesell den Gärtlergrund Glaselsdorf Nr. 31, genannt „Pohlgrund“ nach dem Tod vom Schwiegervater Martin Stindl. 1730 übernimmt Paul Neupauer nach dem Tod vom Vorbesitzer. | ||

ÄLTESTE

SCHREIBWEISEN : Neben dem „Landtgesell”

mit „t”, welches ich in dieser

Ausführung mehrmals in alten Kirchenbüchern (um 1650)

gefunden habe, kommt die Schreibweise Landtsgesell

mit Fugen „-s“, als Verbindung der beiden Namensbestandteile

vor. EIN WEITERER TEXTFUND: Einen einzigen Textfund von 1398 aus dem Salzburger Land, wo der Name nicht als Familienname, sondern in der Bedeutung eines Hilfspriester, Kaplan auftaucht (Pfarrgesell, Gesellenpriester, Gesellpfaffe = volkstümliche Bezeichnung für einen Kooperator), will ich hier noch nennen:

Allerdings kann hier auch ein Landsmann der Person gemeint sein. Teil 2: Mögliche Bedeutung des Namens Landsgesell

In germanischen Namen kommt Land.~ häufig als 1. Bestandteil vor (Land-olf, Lant-fried, Lam-bert), aber der Gesell als 2. Bestandteil spricht gegen eine solche Interpretation. Es bieten sich meines Betrachtens zwei Möglichkeiten an:

Namensbestandteil „Gesell“: Dieses

ist verkürzt aus GESELLE und bedeutet eigentlich

'Saal-, Hausgenosse', dann Genosse, Gehülfe

überhaupt, abgeleitet von Saal, ahd. Sal,

altsächs. Seli, vornehmer, geräumiger Wohnraum.”

(also eine Halle, Saal, Wohnung, Tempel, Kirche). „Das

Wort scheint aus höfischen Verhältnissen der alten Zeit

entsprossen und von da aus verallgemeinert zu sein;

Wie wir gesehen haben, bieten sich also zuallererst zwei Deutungen an:

Zum Einen könnte der Familienname Landsgesell eine standes-

oder berufsmäßige Bezeichnung im Sinne eines untergeordneten

Gehilfen – wie Landknecht – oder eines gleichberechtigen

Genossen im Sinne eines das Land bewohnende oder bestellenden Mannes

sein, der dann auch Landwirt oder Bauer sein kann. Die

andere für mich wahrscheinlichere Deutung

ziehlt in die Richtung, die Josef

Karlmann Brechenmacher

in seinem Lexikon „Deutsche

Sippennamen“(Quelle

5) sowie das „Mittelhochdeutschen

Handwörterbuch“ von Matthias Lexer (Quelle 6)

und das „Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Mit Benutzung

des Nachlasses von Georg Friedrich Benecke ausgearbeitet von Wilhelm

Müller und Friedrich Zarncke“ (Quelle

7 )

einschlagen,

Wenn Sie oder ihre Vorfahren mütter- oder väterlicherseits Landsgesell heißen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an diese Adresse, viele Landsgesell-Linien habe ich schon erforscht und weitere Übereinstimmungen könnten sich ergeben. E-Mail:

zur Seite www.zwittau.de | |||